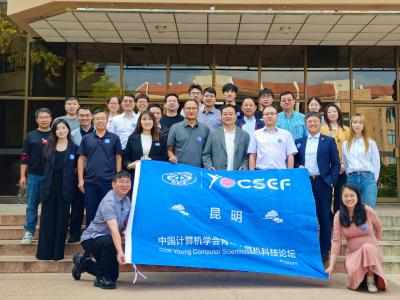

2025 年 7 月 26 日,CCF YOCSEF 昆明 “AI 赋能乡村振兴” 观点论坛在云南昭通镇雄县产业投资集团会议室成功举办。本次论坛以 “AI 助力乡村振兴究竟是迫在眉睫的必然选择,还是脱离实际的纸上谈兵?” 为核心议题,本次论坛汇聚高校专家、企业代表、地方政府官员及科研人员等多方力量,深入探讨人工智能技术与乡村振兴的融合路径,为镇彝威革命老区的产业升级与人才创新注入了新思路。

论坛引导发言嘉宾围绕AI助力区域的特色产业发展、人才培养等主题展开了深入分享。

杜发春研究员带来的《镇雄县产业调查报告》详细介绍了镇雄县产业的发展现状。镇雄县以 “1+1+N” 产业框架(竹子、生猪为主导,辣椒等特色产业为补充)为基础,在辣椒产业方面,全县规模将近有 8.5 万亩,雨河镇的辣椒产业带动作用显著,户均增收大概在 2800 元左右,形成了 “党支部 + 公司 + 村集体 + 农户” 的模式;竹笋产业拥有 104 万亩竹林资源,年产鲜笋 7 万吨,但加工环节存在短板,传统的硫磺熏制工艺需要替代,冷链技术也有待完善。

报告提出要从绿色化、集群化、数字化、品牌化的角度推动产业升级。

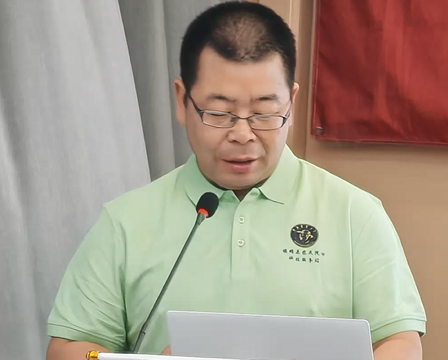

潘文林教授的《现代产业学院的培养机制》探讨了现代产业学院在人才培养方面的重要作用。他指出,现代产业学院是国家战略的重要布局,旨在探索高校服务国家和区域发展的新路径,以及应用型人才特色培养的新路径。在实践中,云南民族大学的数字技术现代产业学院通过产业联盟、技术研究院等方式,整合资源,培养适应产业需求的复合型人才,强调将学生融入产学研用的各个环节,提升学生对产业的认知和实践能力。

议题一

AI 是否能成为所有乡村产业的

“升级引擎”?

支持者认为,AI 的多元化应用可覆盖农业生产、加工、流通全链条,例如浙江丽水的供需预测平台实现产销精准对接,镇雄县根源养殖场通过自动化技术提升生猪养殖效率。

反对者则指出,小规模种植、传统手工艺等产业依赖分散化生产与文化特质,强行嵌入 AI 可能破坏原有特色,如部分乡村手工作坊因引入智能生产线导致匠人技艺流失。

共识:AI 并非 “万能钥匙”,其作用因产业基础而异。规模化产业集群更易借力 AI 突破,而传统特色产业需先完成基础整合,再引入适配技术,需遵循 “机遇因村而异” 的原则。

议题二

AI 助力乡村振兴的机遇是否已全面

到来?

部分观点认为,AI 应用门槛高,需完善的数字基建、充足资金与专业人才支撑,否则难以落地。但实践中,云南普洱部分偏远茶区以 “手机 + 轻量化 AI 工具” 起步,逐步完善设施,同样实现病虫害防控效率提升;镇雄县雨河镇通过 “企业引领 + 农户参与” 模式,利用简易数据采集工具优化辣椒种植流程,验证了 “非一步到位” 的可行性。

共识:乡村借力 AI 无需 “全面铺开”,但需具备基础条件 —— 适配的数字设施、分层的人才梯队与市场化对接能力。从局部试点到全面推广的 “阶梯式推进”,是乡村实现 “弯道超车” 的可行路径。

议题三

如何避免 AI 试点 “昙花一现”,实现

可持续发展?

一方观点强调 AI 的短期效益:智能政务缩短办事时间、AI 诊疗提升就医效率,能为乡村带来立竿见影的改变。

另一方则担忧,若缺乏本地人才与利益联结机制,技术依赖外部输入会导致 “技术撤离后重回原点”,如某村 AI 种植系统因维护人才流失沦为摆设。

共识:AI 的长期价值取决于乡村内生动力的培育。通过 “AI 经纪人” 培养、利益分配机制建立等方式,让村民从技术应用中持续获益,才能将短期效益转化为持续动能。例如镇雄县计划建设 “竹子科技小院”,通过产学研融合培养本地技术骨干,确保技术落地后 “留得住、用得好”。

论坛成果:

凝聚共识,助力老区振兴

经过深入研讨,论坛达成核心共识:AI 赋能乡村振兴已进入 “关键窗口期”,但需呈现 “梯度释放” 特征 —— 基础较好的产业集群可直接借力突破,基础薄弱的乡村需先补齐数字基建、人才等短板;核心在于根据自身产业特点适配 AI 技术,而非盲目追求 “全覆盖”。

执行主席胡鉴表示,本次论坛不仅为 AI 与乡村振兴的融合提供了理论框架,更通过镇雄县的实践案例验证了技术落地的可行性。未来,CCF YOCSEF 昆明将持续推动 “政产学研用” 协同。

本次论坛参会嘉宾涵盖了学界、企业界和政府部门等多个领域的嘉宾。云南农业大学大数据学院院长杨建平教授、云南农业大学高原特色研究院杜发春研究员、昆明理工大学信息工程与自动化学院姜瑛教授、云南民族大学软件工程研究所所长潘文林教授等学界专家带来了前沿的研究成果和观点,当地政府官员和企业代表从政策和经营层面解读了乡村振兴的相关举措。论坛得到了镇雄县农民院士科技服务站、云南农业大学、昆明理工大学等单位的大力支持,相关成果将为全国革命老区及乡村地区的技术赋能提供重要参考。