YOCSEF 哈尔滨

NEWS TODAY

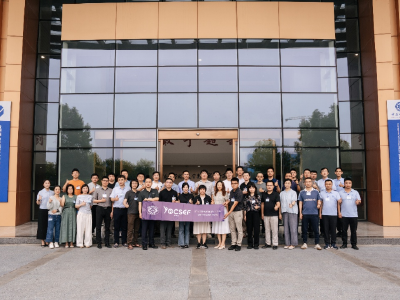

CCF YOCSEF哈尔滨分论坛于2025年10月18日在东北林业大学成栋楼举办了“本科生科研困局:科研培养路径探索”观点论坛。本次论坛由YOCSEF哈尔滨副主席张春龙和AC委员孙敬云担任执行主席。论坛邀请了哈尔滨工业大学李东博、齐齐哈尔大学刘超、东北林业大学高心丹以及东北农业大学扬森森进行引导发言。参与论坛活动的人员还包括现任CCF YOCSEF哈尔滨分论坛主席玄世昌(哈尔滨工程大学)、副主席王勇(哈尔滨工程大学)、副主席冯兴宇(大华股份)、AC委员路贝(哈尔滨医科大学附属第四医院)、AC委员杨海陆(哈尔滨理工大学)、AC委员武国庆(黑龙江科技大学)、AC委员赵佳音(诚迈科技)、AC委员刘靖宇(哈尔滨师范大学)、AC委员赵海洋(锐捷科技)、前任主席李洋(东北林业大学)、前任副主席张晓光(黑龙江大学)以及委员邹为涛(东北林业大学)等来自企业与高校的相关专家参与此次论坛。大家围绕本科生科研能力培养的定位、路径与评价机制等关键议题展开了深入的交流与讨论,旨在为本科生科研育人路径的探索提供新思路。

图1 CCF YCOSEF哈尔滨观点论坛现场

科研与科创融合,激发学生内驱力

会议伊始,哈尔滨工业大学李东博副研究员首先发表了报告,他结合自身指导“互联网+”和“挑战杯”等赛事的经验,分享了科研与科创的融合培养。他指出,科研与科创并非割裂的两部分,而是相辅相成、互为促进的关系。通过项目驱动、竞赛引导、产业对接等方式,能够有效激发学生的自主探索与创新能力。李东博强调,“培养学生的自驱力”是本科阶段科研育人的核心。他提出,教师应扮演“引导者”的角色,鼓励学生从小处着手,保护学生的好奇心与探索欲,避免单纯的“安排者”角色,激发学生的内在动机。

图2 李东博进行引导发言

构建多元培养生态,推动有组织科创

齐齐哈尔大学通信与电子工程学院副院长刘超发表了报告,系统介绍了学校在本科生科研培养中的实践经验。他强调,有组织的科研生态能够根据学生的不同需求(如继续深造或就业)提供个性化的成长路径。刘超指出,通过“高年级带低年级”的梯队化传承机制,以及承接校内真实需求的驱动模式,能够实现本科生创新能力的可持续培养与实战锤炼。他对“有组织科创”的培养模式表示高度认同,并认为这一模式已取得显著的成果。

图3 刘超进行引导发言

关注焦点:初心回归与评价改革

东北林业大学计算机技术专业硕士学位负责人高心丹进行了关于“科研初心与学术诚信”问题的讨论。高心丹分享了该校在研究生招生中推行的“结构化面试”的改革经验,提出通过标准化流程和多维度评分体系,全面考察本科毕业生的创新潜质、专业基础与综合素养。她强调,现有的以论文、奖项等量化指标为主的评价机制容易导致学生功利化倾向,因此应该注重更为多元和立体的评价体系,尤其是过程导向的评价方式。

图4 高心丹进行引导发言

构建多元培养生态,推动有组织科创

东北农业大学学工办主任杨森森系统介绍了本校构建的“1+N”有组织科创育人模式。该模式以学院作为顶层设计的“1”个核心枢纽,主动破解师生间的信息壁垒,实现精准匹配与资源整合;同时,依托ACM集训队、电子协会、项目开发团队等“N”个多元化平台,形成了涵盖竞赛训练、科研实践与真实项目开发的培养矩阵。

图5 杨森森进行引导发言

在本次论坛的思辨环节中,与会嘉宾围绕如何改革本科生科研评价体系展开了激烈讨论。以下是三大议题的深入思考:

议题一:当前评价体系下筛选出的研究生或博士生生源是我们学校最有科研潜力的人吗?

嘉宾输出观点如下:

1、评价标准单一:当前的评价体系过于依赖量化指标,如论文数量、竞赛奖项等,这些表面化的成果并未能全面反映学生的科研潜力。

2、忽视科研思维:评价体系侧重“成果展示”,而非“科研过程”,容易忽略学生的创新意识和问题解决能力。

3、潜力错配风险高:一些真正有科研潜力但背景不显眼的学生,在现有体系下容易被埋没。

4、需要多元评估机制:建议未来的选拔体系应综合考虑学生的科研兴趣、批判性思维、项目经验等多维度指标,提升选拔的精准度和前瞻性。

议题二:如何客观评价学生的科研能力?

嘉宾输出观点如下:

1、能力与成果的差异:科研能力的评估不应仅限于论文或奖项的数量,还应涵盖学生在科研过程中展现的独立思考、问题解决、实验设计、数据分析等核心能力。

2、过程导向评价:建立科研过程记录机制,如项目日志、阶段报告、定期展示,强调学生在过程中的成长和思维演进。

3、多维度评价体系:结合导师评价、同行评审、科研项目的完成情况等多角度评估学生的科研能力,避免单纯依赖成果来进行定量评价。

4、实践驱动的考核方式:通过实际科研项目的参与、小组合作课题等形式,观察学生在真实科研情境中的能力表现,并注重其创新性与团队合作能力。

议题三:如何通过改革评价体系解决本科生科研评价“失焦”问题?

嘉宾输出观点如下:

1、将评价焦点从“结果导向”转向“能力导向”,从学生的创新能力、批判性思维及问题解决能力等方面进行多维度的评价。

2、强调“科研过程”评价,鼓励学生在科研过程中的反思与成长,而不仅仅是最终的实验结果。

3、推行结构化、标准化的科研评价机制,结合学生的科研日志、定期反思与自我评估等方式,客观、持续地跟踪学生的科研发展。

4、鼓励建立多维度的评价标准,如导师评价、同伴互评以及项目成果等,形成多角度、全方位的评价体系。

5、推行“科研成长档案袋”制度,系统记录学生的科研历程、实践经验、个人成长等信息,为学生提供长期、动态的科研发展轨迹。

最后,YOCSEF哈尔滨分论坛主席玄世昌对论坛作总结与展望。本次观点论坛围绕“本科生科研困局”这一核心议题,从科研意识启蒙、培养机制设计、导师指导模式到科研成果评价等多个维度展开了深入讨论。与会嘉宾普遍认为,本科生科研培养的关键在于构建系统化的支持体系——既要引导学生形成科研兴趣和学术思维,又要为其提供充分的实践机会和跨学科交流平台。论坛的交流碰撞为高校优化科研育人路径、完善科研训练体系提供了宝贵的思路和经验。未来,YOCSEF哈尔滨分论坛将继续推动教育界与产业界的深度协同,探索更加开放、务实的科研育人模式,助力本科生科研能力的持续提升,为高等教育高质量发展注入新的活力。

CCF YOCSEF哈尔滨分论坛致力于发布和推广各类活动信息,其中包括但不限于专业论坛、学术报告会等。转载总部及其他分论坛的重要活动信息。CCF YOCSEF哈尔滨分论坛旨在为青年计算机科技工作者提供—个交流思想、分享知识平台。