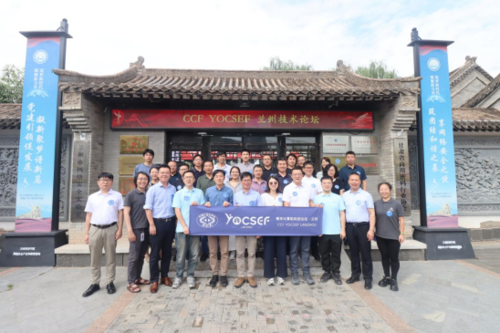

2025年8月9日,CCF YOCSEF兰州技术论坛在甘肃海丰信息科技有限公司报告厅举行。论坛以“脑机接口离破译情感障碍‘黑箱’密码还有多远?”为题,探讨脑机接口如何更好地助力构建精神健康评估体系。上海交通大学副教授郑伟龙博士、天津大学副教授黄永志博士、中南大学湘雅二医院副研究员鞠玉朦博士、浙江大学江曦源博士作为引导嘉宾,兰州大学第二医院心理卫生科主任董强利博士、深圳大学生物医学工程学院特聘副研究员张力博士、浙江大学温州研究院副研究员胡佛博士作为思辨嘉宾。CCF YOCSEF总部25-26 副主席鄢兴雨、CCF YOCSEF太原25-26 副主席王彬、CCF YOCSEF福州25-26 副主席吴伶、CCF YOCSEF成都25-26 副主席陈晓亮、CCF YOCSEF兰州AC委员以及兰州高校研究人员共30余人参加了本次论坛。论坛由常文文(CCF YOCSEF兰州25-26 副主席)和付钰(CCF YOCSEF兰州委员)担任执行主席。

论坛开始,执行主席常文文首先介绍了本次技术论坛背景。情感脑机接口通过将主观量表转化为客观的情感交互实验,利用脑电信号实现情绪状态的实时识别与量化评估,被誉为“情感X光机”。面对当今社会抑郁、焦虑等情感障碍的高发病率与传统筛查手段漏诊率高、标准主观、效率低等问题,脑机接口技术正展现出辅助诊断的新可能。本次论坛聚焦情感障碍筛查与诊断中的技术瓶颈与实现路径,探讨生物标志物提取、闭环系统构建等核心问题,推动脑机接口从理论研究向临床实践转化,助力构建更智能、精准的精神健康评估体系。然后简单介绍了CCF YOCSEF文化,强调YOCSEF的核心价值观为责任、激情、制度、平等,倡导不唯上、不盲从、不惧权威的平等交流理念。

【系列论坛启动仪式】

“情感障碍智能诊疗”系列论坛是由CCF YOCSEF兰州、CCF YOCSEF成都、CCF YOCSEF福州、CCF YOCSEF太原联合发起的系列技术论坛。本次论坛系该系列论坛的首场论坛。在论坛正式开始前,由郑炜豪(CCF YOCSEF兰州25-26主席)主持了系列论坛的启动仪式,并由鄢兴雨(CCF YOCSEF总部25-26副主席)全程监督系列论坛的执行情况。

【引导发言】

此次论坛邀请了四位引导嘉宾,他们结合团队研究方向分享了如何推动脑机接口从理论研究向临床实践转化,助力精神健康评估体系的发展。

郑伟龙(副教授、国家级青年人才,上海交通大学计算机学院)展示了团队在多模态情感脑机接口领域取得突破。针对传统抑郁诊断依赖主观量表、缺乏客观标志物的痛点,他们提出融合脑电、眼动等多模态信号的分析模型,并通过跨模态学习框架和脑电大模型,实现对情绪状态的精准识别与动态调控。开发的“情绪X光机”系统通过临床数据验证,抑郁筛查敏感性与特异性均超过80%,为精神障碍诊疗提供新技术路径,并推动情感障碍诊疗从“经验驱动”向“数据驱动”转型。

黄永志(副教授,天津大学医学院)指出针对传统脑电(EEG)空间分辨率不足的局限,团队开发全球首个多模态脑磁图数据集,利用其高空间分辨率优势解析抑郁患者情绪刺激下的异常脑活动。通过将脑磁图与颅内脑电技术结合,提升多指令视觉任务的解码性能,并揭示负性情绪刺激下大脑特定区域的同步化特征。研究显示,多模态信号在揭示情感障碍病理环路、支持个性化治疗及闭环调控方面具有潜力,为AI在神经科学临床转化提供关键技术支撑。

江曦源(博士后,浙江大学脑机智能全国重点实验室)展示了所在团队基于真实世界临床脑电数据,研发跨中心迁移学习模型,整合全球16,000例脑电数据,解决了信号异质性问题,从而实现精神分裂症诊断的高精度和泛化能力。同时,他们开发的睡眠脑电自动化分析大模型,融合数万例数据,实现整夜分析从2小时缩短至5-10分钟,效率提升10倍,并通过5G平台覆盖基层医疗单位。研究发现的α波与θ波能量异常可作为精神分裂症潜在生物标志物,为个性化治疗提供依据,加速AI在神经科学临床转化。

鞠玉朦(副研究员,中南大学湘雅二医院国家精神心理疾病临床医学研究中心)分享了团队在抑郁障碍个体化疗效预测的突破性成果。针对传统诊疗中依赖主观评估、治疗反应差异大的痛点,团队构建个体化疗效预测模型,整合静息态脑影像、遗传风险、童年创伤史及神经内分泌指标等多模态数据,识别抗抑郁治疗反应的关键生物标志物。创新的纵向任务态脑影像分析技术可优化复发预测,为动态监测病情提供新视角。研究为精准评估药物疗效、发现新药靶点提供依据,推动抑郁障碍诊疗向个性化、精准化发展,并支持跨区域临床应用。

【思辨环节】

在思辨环节,在场的专家学者根据议题进行了激烈而全面的讨论:

思辨议题1:当前情感障碍筛查手段存在哪些关键技术瓶颈,脑机接口是否具备替代潜力?

参会嘉宾积极发言,观点总结如下:

传统量表仍是情感障碍筛查的核心工具。临床访谈和自评/他评量表(如PHQ-9、GAD-7)操作便捷、非侵入性且成本低廉,保障患者隐私和临床可及性。但它们高度依赖自我报告,易受回忆偏差、病耻感或认知功能影响,且作为静态工具难以捕捉情绪波动和背后的神经机制,对早期预警和精准分型存在局限。

AI与脑机接口技术正为情感障碍诊断注入新动力。多模态AI模型通过分析语音、面部表情、肢体动作及语言特征,提取客观生物标志物,辅助精准诊断和疗效监测。前沿脑机接口技术则有潜力直接解码情绪相关神经活动,实现对异常神经振荡和连接模式的早期识别。短期内,临床量表仍是基础,AI提供辅助,而未来的发展应聚焦神经机制研究、多模态数据整合与动态交互式分析,循序渐进提升筛查精准度与临床价值。

思辨议题2:如何利用情感脑机接口提取稳定、可泛化的情感障碍生物标志物?

在思辨嘉宾的启发下,大家进行了深入的探讨,主要内容如下:

提取情感障碍生物标志物的前提,是建立精准、可操作的科学定义。理想的标志物不仅要在统计上相关,更需具备高灵敏度与特异性、稳定性和临床关联性。专家普遍认为,基于情感障碍的神经生物学基础,这类客观标志物极可能存在,而当前挑战在于如何通过先进技术手段可靠地“挖掘”它们。

然而,数据异质性成为临床转化的核心障碍,包括个体差异、跨中心差异及人群亚组差异,导致实验室成果难以推广。专家提出多层次、跨学科的解决方案:在数据层面通过算法实现变量控制与数据校准,在实验设计层面推动范式标准化与特异化,在范式执行层面发展闭环自适应个性化方案。通过临床、神经科学和工程技术的深度融合,从“标准化”到“个性化”,再到“自适应”,科研团队有望从复杂脑信号中提炼出稳定、可泛化、服务临床的情感障碍生物标志物。

思辨议题3:如何构建自适应闭环脑机接口系统,实现情感障碍的跨诊断量化评估与动态分层分级?

在思辨嘉宾的启发下,与会人员纷纷发表自己的观点,总结如下:

自适应闭环脑机接口的核心价值在于从静态标签走向动态探测。与传统评估方法提供的滞后快照不同,闭环脑机接口可实时解码特定心理功能相关的神经活动,并即时调整外部刺激或任务参数,形成“探测-响应-调整”的神经反馈循环。这一动态交互能力不仅量化个体神经功能的“反应阈值”,更可主动评估潜在神经环路功能,实现传统静态评估难以比拟的临床洞察。

其角色定位超越了单一的“诊断工具”,成为可提供多维度、连续谱系定量描述的“神经功能刻画仪”。输出的并非简单疾病标签,而是详尽的个体神经功能画像,为个性化诊断和治疗提供直接依据。实现这一系统依赖核心神经指标的鲁棒性,以及临床医生、神经科学家与工程技术团队的跨学科协同。综上,自适应闭环脑机接口为情感障碍评估与分层开辟了从“分类艺术”到“定量科学”的革命性路径,为精准精神健康画像和个性化干预提供前所未有的工具。

【论坛总结】

本次论坛聚焦情感障碍智能诊疗,探讨了脑机接口技术在抑郁障碍等精神疾病筛查与诊断中的应用潜力。核心议题包括:传统筛查手段(如量表、访谈)存在主观性强、误诊率高等问题,而多模态脑机接口通过动态交互和跨模态融合,为提取稳定生物标志物提供了新路径;但技术仍面临信号质量、个体差异、临床适配性等挑战,需结合大规模真实世界数据与跨学科协作(如医学、工程、心理学)推动技术落地。未来需开发个性化评估系统,探索跨诊断量化评估框架,并加强器械认证与公众科普,以实现精神健康评估的精准化与普惠化。